PROJETS NATIONAUX

Équipe : Systèmes Quantiques

Responsable PhLAM : Radu CHICIREANU

Partenaires : Université Grenoble Alpes, Communauté d'universités et établissements de Toulouse, Université de Lille, Université de Strasbourg, Université Côte d'Azur, Université Sorbonne Paris Nord, Université de Bordeaux, Université de Montpellier, Université Paris Cité, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Ecole Centrale de Marseille, Université d'Aix-Marseille, Sorbonne Université, Institut National Polytechnique Grenoble, Université Paris Sciences et Lettres, ENSTA, Ecole Polytechnique Palaiseau, Institut Polytechnique de Paris, Université Paris-Saclay, TELECOM PARIS, Université Marie et Louis Pasteur, Université Bourgogne Europe

Résumé : QuanTEdu-France, porté par l'Université Grenoble Alpes, réunit un consortium de 22 établissements académiques au niveau national, professionnels de la formation initiale et continue, avec la participation d'actrices et d’acteurs de l'industrie et de l'innovation. QuanTEdu-France a l'ambition de répondre aux objectifs fixés par la stratégie nationale pour les technologies quantiques dans le cadre de l'accélération du développement des compétences et du capital humain.

QuanTEdu-France met en œuvre des actions concrètes de la formation pré-universitaire à la formation doctorale, en formation initiale et continue, en partenariat avec les acteurs de la formation professionnelle et de l'industrie, tout en participant à la transition numérique des formations et à la vulgarisation, afin de répondre aux besoins croissants de compétences en technologies quantiques des ingénieur.e.s, chercheu.ses.rs, enseignant.e.s-chercheu.ses.rs et professeur.e.s, technicien.ne.s et cadres. En effet, l'émergence de nouveaux métiers encouragés par la stratégie nationale, tels que les ingénieur.e.s-docteur.e.s quantiques, nécessite une réflexion approfondie sur les méthodes d'enseignement à adopter. Ces méthodes préservent le caractère généraliste des enseignements disciplinaires et fondamentaux, tout en favorisant l'interdisciplinarité, l'esprit d'innovation et l'insertion sur le marché du travail.

QuanTEdu-France consolide les interactions entre les universitaires, les chercheu.ses.rs et les actrices et acteurs économiques locaux et nationaux. Il est également essentiel que la recherche fondamentale et les actrices et acteurs industriels puissent s'appuyer sur des compétences stratégiques accrues et améliorées. QuanTEdu-France propose donc un programme ambitieux de financement de contrats doctoraux. Au-delà de ces initiatives de formation initiale, le développement du capital humain et des futurs talents doit être soutenu par un programme de formation continue afin de doubler le vivier d'expert.e.s en technologies quantiques d'ici 2027.

Équipe : Systèmes Quantiques

Responsable PhLAM : Radu CHICIREANU

Partenaires : Centre de nanosciences et de nanotechnologies (C2N, CNRS / Université Paris-Saclay) ; Centre de Physique Théorique (CPHT, CNRS / Ecole Polytechnique) ; Institut de Physique de Nice (INPHYNI, CNRS / Université Côté d’Azur) ; Institut de science et d’ingénierie supramoléculaires (ISIS, CNRS / Université de Strasbourg) ; Laboratoire Charles Fabry (LCF, CNRS / Institut d’Optique Graduate School) ; Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité (LCAR, CNRS / Université Toulouse III Paul Sabatier) ; Laboratoire de physique des lasers (LPL, CNRS / Université Sorbonne Paris Nord) ; Laboratoire Kastler Brossel (LKB, CNRS / Collège de France / ENS-PSL / Sorbonne Université) ; MajuLab, IRL CNRS, Singapour

Résumé : Le projet Dyn1D a pour objectif d’étudier la dynamique des systèmes quantiques à N corps unidimensionnels en utilisant des simulateurs quantiques analogiques. Deux types de plateformes seront employés : des plateformes à atomes ultrafroids et une plateforme photonique.

La complexité des systèmes quantiques à N corps croît de façon exponentielle avec le nombre de particules, rendant leur simulation sur un ordinateur classique irréaliste. Face à cette difficulté, les scientifiques impliqués dans ce projet réaliseront des simulations quantiques analogiques, en utilisant des plateformes expérimentales qui reproduisent concrètement un système quantique à N corps donné.

Parmi ces systèmes, les systèmes unidimensionnels présentent un intérêt particulier. En effet, non seulement ils existent dans des matériaux réels, comme les chaînes de spins magnétiques, mais ils ont aussi la caractéristique exceptionnelle de pouvoir être décrits avec précision par des modèles théoriques et des techniques numériques dans de nombreuses situations, généralement à l’équilibre. Cela permet de valider les simulateurs quantiques avant de les utiliser pour explorer des phénomènes physiques qui ne sont pas (encore) accessibles à la théorie, comme la dynamique hors équilibre. C’est pourquoi les équipes proposent de réaliser des simulations quantiques de la dynamique hors équilibre de systèmes unidimensionnels.

Le consortium associe les efforts de groupes expérimentaux et théoriques. Il repose sur six simulateurs quantiques : cinq plateformes utilisant des atomes ultrafroids et une plateforme basée sur un fluide de lumière.

Enfin, de nouveaux outils théoriques seront développés afin de valider les simulateurs, mais aussi de concevoir des méthodes numériques et des approches théoriques capables de surmonter la « barrière exponentielle » de la physique quantique à N corps dans des cas spécifiques.

Équipe : PMI

Responsable PhLAM : Roman MOTIYENKO

Partenaires : PhLAM, ISMO

Résumé : Les acides aminés sont les éléments constitutifs fondamentaux des protéines, des macromolécules essentielles à la vie. L'étude des molécules organiques complexes (MOC) y compris les acides aminés dans l'espace est cruciale pour comprendre les origines de la vie sur Terre. Puisque les modèles communément adoptés qui expliquent le mieux la formation et l'abondance des MOCs observées sont basés sur une chimie riche à la surface des grains, les simulations en laboratoire des analogues de glaces interstellaires sont essentielles pour comprendre la formation de ces composés. La spectroscopie de rotation est une technique puissante pour analyser les composés en phase gazeuse avec spécificité absolue, ce qui est essentiel pour mieux comprendre les processus chimiques dans les glaces interstellaires. Dans le cadre de ce projet, à l’aide de la nouvelle chambre de simulation LITE (Lille Ice Terahertz Experiment) couplé au spectromètre térahertz à haute résolution, nous poursuivons deux objectifs principaux : (i) étudier des précurseurs d'acides aminés pour apporter d’avantage d’information sur leur liens avec les produits finaux de réactions dans les glaces interstellaires et (ii) développer un outil de caractérisation l'excès énantiomérique des acides aminés en phase gazeuse sur la base de l’approche de le mélange micro-ondes à trois ondes.

Équipe : Photonique

Responsable PhLAM : Laurent BIGOT

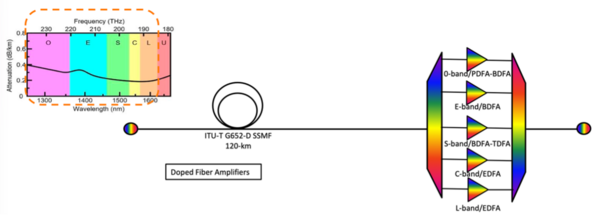

Partenaires : Ekinops, Orange, LVF, IDIL, Photonics Bretagne

Résumé : SIMBADE vise à explorer la possibilité d’étendre l’utilisation des fibres optiques actuelles en bande « C » sur d’autres bandes « O+E+S » jusqu’alors inexploitées car la technologie ne le permettait pas. SIMBADE vise une autre technologie, basée sur de nouveaux amplificateurs optiques à fibres dopées, plus délicate à mettre au point mais plus efficace. Ces amplificateurs devraient permettre l’utilisation de ces bandes « O+E+S » et de viser un gain x10 sur la capacité de transport pour éviter le « capacity crunch » dus aux besoins croissants de la 5G et du Cloud en général.

Équipe : PMI

Responsable PhLAM : Michael ZISKIND

Partenaires : UMET (UMR8207), CREPIM

Résumé : Les retardateurs de flamme bromés (BFR) sont largement utilisés pour ignifuger des matériaux dans divers secteurs industriels. Malgré leur efficacité, certains BFR posent des risques environnementaux et sanitaires. Leur présence persistante dans les sols, les eaux, l’air et les organismes vivants, a conduit à des restrictions internationales. Le défi majeur reste le traitement des BFR contenus dans les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il n’existe en effet à ce jour aucune méthode permettant leur élimination et le recyclage des polymères issus des DEEE. L’objectif de ce projet est précisément la validation et l’optimisation d’un procédé de débromation des DEEE par irradiation UV. Ceci est réalisé en suivant l’évolution de la signature des espèces bromées suivant le type de polymère, de BFR, ou de la durée d’irradiation, grâce aux dispositifs d’analyse développés au sein de l’équipe PMI : Désorption Laser, Spectrométrie de masse, FTIR, Raman. Le but final est la mise en œuvre d’un pilote pour décontaminer les plastiques et valoriser les espèces bromées.

Équipe : PMI

Responsable PhLAM : Cristian FOCSA

Partenaires : PRISM, PhLAM, CRISTAL

Résumé : Une meilleure compréhension des mécanismes biologiques nécessite la collection d’informations moléculaires dans sa dimension spatio-temporelle. Les techniques d’imagerie apportent la dimension spatiale mais seules les techniques d’imagerie in vivo peuvent amener la dimension temporelle et permettre des études dynamiques. L’imagerie par spectrométrie de masse (MSI) est une imagerie moléculaire non-ciblée comprenant différent modalités (SIMS, MALDI, DESI…) qui ont démontré leur intérêt dans de nombreux domaines d’applications au cours de ces 20 dernières grâce à l’amélioration de l’instrumentation en particulier. Cependant, toutes ces modalités ne permettent pas de réaliser des analyses in vivo. Les sources de production d’ions qui fonctionnent sous vide sont d’amblé incompatibles avec des analyses in vivo. Pour atteindre la spectrométrie de masse (MS) in vivo, il faut s’orienter vers les sources de spectrométrie de masse ambiantes (AIMS). Parmi les différentes AIMS, seules certaines ont montré leur capacité à travailler in vivo jusque sur l’homme mais n’ont pas été utilisées pour l’imagerie. L’objectif de DEADPOOL est de développer une nouvelle modalité de MSI in vivo en se basant sur la technologie de Désorption/Ionisation Laser Assistée par l’Eau (WALDI-MS). La technique WALDI-MS repose sur une excitation résonnante des molécules d’eau endogènes des tissus biologiques. Sans contact et mini-invasive, elle a donc la capacité à s’adapter au mode imagerie. Le projet sera organisé autour de 3 développements qui permettront i) la réalisation d’images d’échantillons présentant une topologie par acquisition via un bras robotisé, ii) l’obtention d’une résolution spatiale suffisante (50 microns au moins) par une amélioration de la focalisation du laser et iii) le développement de solution d’apprentissages déployées en temps-réel pour un résultat rapide. L’ensemble de ces développements seront démontrés et validés autour d’une application clinique chez des patients chiens.

Équipe : PMI

Responsable PhLAM : Elodie GLOESENER

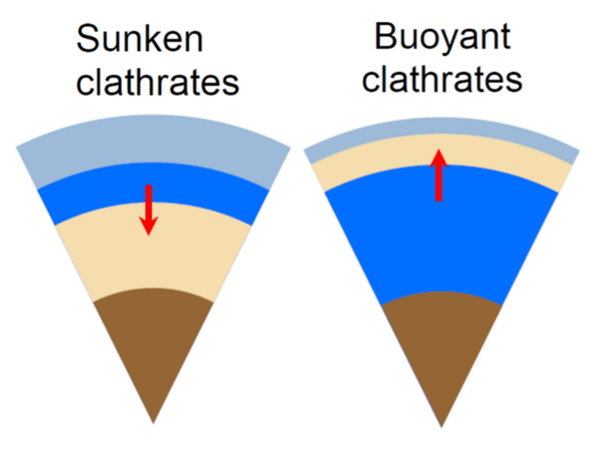

Partenaires : Jet Propulsion Laboratory, Laboratoire de Planétologie et Géosciences (Nantes, UMR 6112)

Résumé : La présence de clathrates hydrates, composés d’inclusion cristallins se formant lorsque l’eau se solidifie en présence de gaz, peut avoir un effet significatif sur les processus géologiques des environnements planétaires. La stabilité, la composition et la distribution de ces structures dans les lunes de glace telles que Titan, Europe et Encelade restent mal comprises.

Ce projet vise à coupler des études expérimentales et de modélisation pour explorer la formation des clathrates mixtes dans les océans souterrains des lunes de glace et évaluer leur propension à être incorporer à la croûte pour des systèmes d’eau pure et en présence d’inhibiteurs. Les objectifs sont 1) la génération de nouvelles données expérimentales sur la stabilité des clathrates en présence d'ammoniac, 2) la modélisation thermodynamique de l'effet de l'ammoniac et des sels sur la dissociation et l'occupation des clathrates, 3) l'évaluation de la composition des clathrates mixtes qui pourraient se former dans les lunes glacées, et 4) l'étude de la déstabilisation des clathrates de méthane et du dégazage sur Titan.

Les modèles d'intérieur ainsi que les missions spatiales, telles que JUICE et Europa Clipper bénéficieront de cette étude, qui fournira de nouvelles contraintes sur les conditions permettant de maintenir des réservoirs d'eau liquide.

Équipe : PMI

Responsable PhLAM : Thérèse HUET

Partenaires : LISA, LPCA, MONARIS, PhLAM

Résumé : Le télescope spatial James Webb a ouvert un nouveau champ de découvertes dans notre univers. Il nous permet désormais d'étudier les atmosphères d'une grande diversité d'exoplanètes. Notre stratégie innovante intègre l'expertise de trois domaines pour aborder la détection future des gaz biosignatures : les modèles cinétiques, les données spectroscopiques haute résolution et l’analyse de la composition atmosphérique des exoplanètes. Le premier objectif de ce projet est de combler les lacunes en spectroscopie IR haute résolution pour les molécules présentant un ou deux mouvements de grande amplitude. Le second objectif est d'intégrer les nouvelles données spectroscopiques dans un modèle avancé couplant cinétique chimique et analyse de la composition atmosphérique des exoplanètes.

Équipe : PCMT

Responsable PhLAM : Andre SEVERO PEREIRA GOMES

Partenaires :

Résumé : La compréhension de l'interaction lumière-matière est l'une des clés pour notre compréhension des phénomènes naturels, que ce soit du point de vue de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée, car celle-ci est au cœur de nombreuses technologies et processus essentiels pour nos sociétés : les sciences médicales (imagerie), l’énergie (dispositifs photovoltaïques) ou les télécommunications (dispositifs photoniques, électroniques). L'objectif principal est de développer de nouveaux outils théoriques qui permettent de simuler avec précision des processus multiphotoniques pour les systèmes moléculaires, et qui soient applicables à l'ensemble de la classification périodique, pour systèmes en phase gazeuse, solvatés ou confinés, en prenant en compte les effets relativistes, de corrélation électronique et d'environnement ; et ce pour les processus résonants et non résonants, pour toute combinaison de perturbations électriques et magnétiques, permettant l'étude des propriétés de systèmes présentant de la chiralité. Au-delà de ces développements, nous utiliserons ces méthodes pour étudier des systèmes contenant des éléments lourds (avec un focus sur perovskites de plomb et actinides), en raison de leur importance dans de nombreuses applications technologiques et des défis auxquels sont confrontées les approches théoriques pour les décrire avec précision. Les principales activités du projet consisteront à concevoir et à mettre en œuvre une théorie de la réponse d'ordre élevé basée sur le modèle coupled cluster singles doubles relativiste, traitant les processus résonants impliquant à la fois les électrons de valence et les électrons de cœur. L'implémentation sera réalisée dans le module ExaCorr du code DIRAC, afin de permettre des calculs précis pour des systèmes contenant jusqu'à environ 50 atomes et comprenant un ou plusieurs éléments lourds. Pour étendre l'utilité de ces méthodes, nous combinerons ces méthodes avec des techniques d'imbrication quantique.

Équipe : Systèmes Quantiques

Responsable PhLAM : Radu CHICIREANU

Partenaires : LPL Villetaneuse, INPHYNI Nice

Résumé : L’atomtronique est une technologie quantique émergente qui utilise des potentiels spécialement conçus pour les ondes de matière atomiques, avec des applications allant des simulations quantiques au développement de dispositifs pratiques.

L’objectif du projet UniQ-Rings est d’examiner expérimentalement, pour la première fois, des questions fondamentales liées à l’atomtronique : la dynamique complexe des courants superfluides unidimensionnels dans des situations proches ou très éloignées de l’équilibre, la dynamique exotique des ondes atomiques non linéaires, ainsi que l’exploration d’un territoire encore inexploré : le régime fortement corrélé dans une géométrie en anneau unidimensionnelle.

UniQ-Rings abordera ces problématiques à l’aide de deux expériences complémentaires basées sur des condensats de Bose-Einstein atomiques. En s’appuyant sur leurs caractéristiques spécifiques, ces plateformes développeront des structures annulaires 1D pour piéger les atomes, dans le but d’étudier la superfluidité 1D dans deux régimes extrêmes de paramètres d’interaction, tout en s’approchant de la région intermédiaire pour laquelle les prédictions théoriques font actuellement défaut.

Le projet UniQ-Rings bénéficiera du soutien de théoriciens confirmés, experts en méthodes théoriques et numériques pour les systèmes quantiques 1D dans différents régimes, dont la contribution sera essentielle à la réussite du projet. Les expériences permettront de valider les prédictions analytiques et d’orienter les futures avancées théoriques au-delà de l’état actuel de l’art.

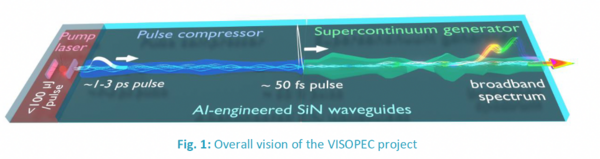

Équipe : Photonique

Responsable PhLAM : Alexandre KUDLINSKI

Partenaires : Institut Fresnel, DRS-APHM, Lightcore

Résumé : Le projet vise à créer une sonde endoscopique miniature capable de réaliser un diagnostic histologique Raman en temps réel, pour détecter rapidement et sans biopsie les cancers gastro-intestinaux. Aujourd’hui, le diagnostic repose sur des biopsies longues et anxiogènes, retardant souvent les traitements. La nouvelle sonde permettra un diagnostic immédiat, même pendant une chirurgie d’ablation tumorale. L’innovation repose sur l’histologie Raman stimulée (SRS), jusqu’ici incompatible avec l’endoscopie. Le projet introduit une détection “vers l’arrière” du signal SRS, une première mondiale. Il s’appuie sur les progrès récents en microscopie SRS, fibres optiques miniatures et impression 3D de verre. Ce sera le premier endoscope SRS réalisant une histologie optique instantanée. L’appareil sera intégré dans une baie mobile et autonome pour un usage clinique. Développé avec Lightcore Technologies, un prototype précédera la version commerciale. Ce projet promet une médecine plus rapide, précise et moins invasive contre le cancer.

Équipe : Photonique

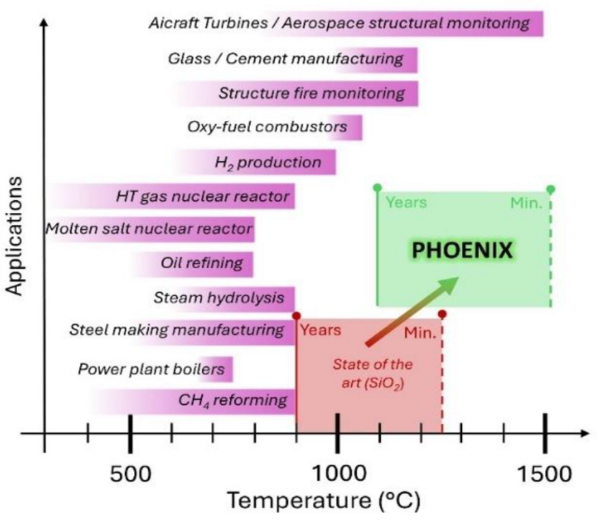

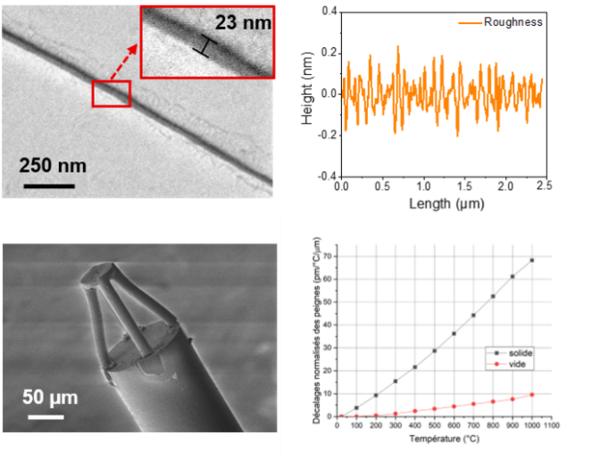

Responsable PhLAM : Géraud BOUWMANS

Partenaires : ICMMO, CEMHTI, LSPM

Résumé : PHOENIX vise à développer de nouvelles compositions de verres massifs et fibrés pour les très hautes températures (HT, typ. 800-1500°C) et de maximiser la stabilité thermique des structures photoinduites innovantes (précipitation de particules réfractaires) pour des applications de capteurs permettant de porter tous les avantages des fibres (compacité, flexibilité, résistance aux perturbations électromagnétiques...) dans cette gamme de HT. Ceci ouvre la voie à un large éventail de domaines : moteurs à turbine, procédés de fabrication additive (laser 3D métallique, céramique, verre), procédés de production d'H2, réacteurs nucléaires (instrumentation des futurs réacteurs et tokamaks), surveillance de l'état des structures… En effet les technologies actuelles conduisent à un effacement de la zone sensible de la fibre (typ. des réseaux de Bragg) lié à la viscosité du verre qui se produit respectivement à 1 250 °C et 980 °C pendant 30 minutes et un an dans le SiO2 pur et « seulement » à 900 °C pendant 1 an dans les fibres de télécommunications. Pour répondre aux exigences de performance de la plupart des applications, des plages de fonctionnement ciblées de 900 à 1 200 °C et de 1 000 à 1 500 °C sont attendues pour des durées respectivement longues (années) et courtes (min/heures). C'est la motivation principale de la proposition PHOENIX.

Équipe : Photonique

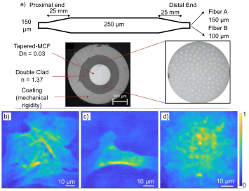

Responsable PhLAM : Esben Raven ANDRESEN

Partenaires : PhLAM, IEMN

Résumé : L'objectif est de développer un outil d'imagerie miniaturisé, flexible et fixable sur la tête de rongeurs en mouvement libre, tout en conservant les fonctionnalités d'un microscope de table. Les principaux défis pour y parvenir sont :

- Identifier un moyen compact d'acheminer la lumière vers et depuis le tissu à étudier ;

- Mettre en œuvre le moyen choisi de manière à permettre une imagerie biophotonique rapide.

Dans le projet nous souhaitons surmonter ces défis grâce aux éléments suivants :

- Un nouveau type de fibre optique, cf Fig. 1(a), comprenant une grande longueur de fibre multi-cœurs dont chaque extrémité est effilée, afin de combiner les avantages des deux types de fibre : la partie non-effilée facilite la compensation des effets néfastes de la dispersion et des variations conformationnelles tandis que la partie effilée permet une meilleure résolution spatiale en imagerie.

- Méthodes de mise en forme rapide du front d'onde avec des modulateurs spatiaux de lumière à faible perte et des déflecteurs acousto-optiques.

L'objectif ultime est de démontrer l'application de l'endoscope pour l'imagerie de l'activité neuronale des neurones CA1 chez des souris vivantes, cf Fig. 1(b)-(d).

Équipe : Photonique

Responsable PhLAM : Bruno CAPOEN

Partenaires : PhLAM, Laboratoire Hubert Curien, Sodern

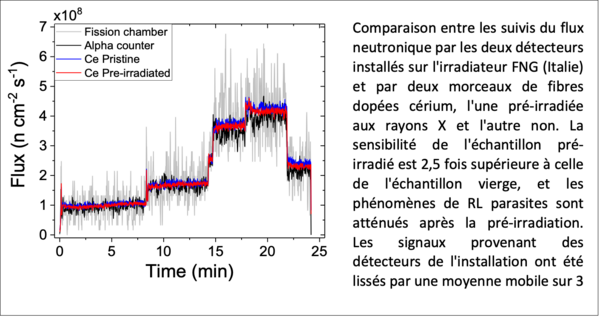

Résumé : Les dosimètres à fibre optique sont reconnus comme une alternative intéressante à l'utilisation de capteurs électroniques dans l'évaluation de différents rayonnements (X, g, protons). DOLFIN est l’acronyme pour “Dedicated OpticaL FIbers for sensitive and selective Neutron dosimetry”.

Les partenaires du consortium (PhLAM, Laboratoire Hubert Curien et l’entreprise Sodern) vont exploiter et optimiser la radioluminescence de verres et fibres dopées par des ions de terres rares pour la dosimétrie des neutrons. Des simulations et des campagnes de mesure sous RX, neutrons et g sont prévues pour augmenter la sensibilité des dosimètres en jouant sur plusieurs paramètres, tels que les dopants et leur concentration, le design des fibres, le système d'acquisition des signaux, la combinaison de différentes fibres...

Équipe : DYSCO

Responsable PhLAM : Laurent HÉLIOT

Partenaires : Centre de Recherche Inria Grenoble - Rhône-Alpes, Institut Langevin Ondes et Images, PhLAM, University of California Berkeley

Résumé : Le projet ABC4M vise à comprendre comment le facteur de transcription P-TEFb explore le noyau pour contrôler la levée de pause transcriptionnelle. Cette étape clé régule l’allongement de la transcription en libérant l’ARN polymérase II de son état bloqué. L’activité et la mobilité de P-TEFb dépendent de ses partenaires protéiques, de la chromatine et de possibles liaisons non spécifiques à l’ADN.

Pour les étudier, ABC4M combine deux approches de microscopie complémentaires, FCS et sptPALM, permettant d’analyser sa dynamique à différentes échelles. Ces données seront intégrées grâce à des simulations de Monte Carlo et au calcul bayésien approximatif. L’objectif est de déterminer les mécanismes principaux qui influencent le mouvement de P-TEFb et leur impact sur la régulation transcriptionnelle. ABC4M apportera ainsi une vision quantitative et intégrée de la dynamique nucléaire de P-TEFb.

Équipe : DYSCO

Responsable PhLAM : Laurent HÉLIOT

Partenaires : IRIMAS Université Haute Alsace Mulhouse, ICB Université Bourgogne Dijon, PHLAM

Résumé : Les modèles émergents en biologie montrent le rôle majeur de la dynamique moléculaire dans les mécanismes de régulation cellulaire. Les mesures en cellules vivantes se heurtent à la complexité du système biologique : hétérogénéité, nombre de molécules, différentes échelles spatiotemporelles et il n’existe pas actuellement de dispositif de microscopie permettant d’adresser cette large gamme de dynamiques.

Nous avons montré précédemment que les mesures de fluctuation de fluorescence (FCS) et de suivi de molécules uniques (SPT) réalisées séparément démontrent l’existence de populations diffusant avec des échelles spatio-temporelles différentes (0.1 à 10um2/s) mais ne permettent pas de comprendre les mécanismes sous-jacents. Pour cela, il est nécessaire de mettre au point un dispositif couplant simultanément ces mesures SPT et FCS (2 options possibles : mono canal ou multi-points), avec des outils d’analyse intégrés au processus d’acquisition permettant d’exploiter ces mesures et de réaliser des analyses croisées avec peu d’apriori.

Dans ce projet, nous proposons de concevoir une approche de rupture couplant instrumentation multimodale SPT/FCS et analyse d’image dédiée utilisant l’apprentissage profond. Nous développerons une chaîne d'acquisition et de quantification basée sur des mesures multi-dimensionnelles (us à ms et 0.2um à 10nm). Notre objectif sera d’appliquer cette chaîne de mesure pour l’étude de la dynamique spatio-temporelle de l’ARN polymérase II.

Ce projet constituera une véritable avancée dans la mesure et l’interprétation de la dynamique moléculaire en cellules. Il est innovant pour : 1) instrumentation : acquisition simultanée FCS/SPT ; 2) analyse : développement de méthodes de traitement et d'analyse de données permettant l'extraction de résultats corrélés entre différentes échelles spatiotemporelles ; 3) méthodologie : collaboration entre instrumentaliste, modélisateur et analyseur d'images dans une organisation basée sur la multidisciplinarité du consortium.

Équipe : DYSCO

Responsable PhLAM : Clément HAINAUX

Partenaires :

Résumé :

Les fluides quantiques sont des systèmes physiques remarquables où les propriétés quantiques émergent à une échelle macroscopique, comme en témoignent la supraconductivité, la superfluidité et la condensation de Bose-Einstein. Lorsqu’ils sont poussés hors de l’équilibre, ces fluides présentent des comportements turbulents. Contrairement aux fluides classiques, les fluides quantiques n’ont pas de viscosité, et leurs vortex, des excitations élémentaires, sont quantifiés. La circulation de phase autour de leur noyau doit être un multiple entier de 2π, ce qui modifie profondément le comportement du système par rapport à la turbulence classique, où les vortex interagissent de manière continue et redistribuent l’énergie à toutes les échelles. Cela soulève des questions sur la manière dont les vortex dans les fluides quantiques se forment, interagissent et se recombinent, ouvrant ainsi le champ de la turbulence quantique. Bien que les interactions des paires de vortex et les cascades d’énergie aient été étudiées, le régime turbulent mésoscopique, où des dizaines de vortex interagissent avec le fluide pour former des structures complexes au moyen de comportements collectifs, reste peu compris. De plus, les mécanismes de transition entre superfluidité et turbulence ne sont pas encore clairs.

Ce projet vise à répondre à ces questions à l’aide d’un superfluide de lumière basé sur des microcavités à semi-conducteurs, un système permettant une étude microscopique détaillée des distributions spatiales des vortex en 2D (mesures de correlations) afin de révéler leurs propriétés statistiques et d'interaction. De plus, en étudiant la transition de la superfluidité à la turbulence lorsque le fluide entre en collision avec un potentiel répulsif en forme d'aile d'avion, nous explorerons l’existence de forces de portance et de traînée dans un superfluide.

Équipe : PMI

Responsable PhLAM : Laurent MARGULÈS

Partenaires : PhLAM, ISCR, MIT

Résumé : Cette demande est un renouvellement du projet collaboratif de 3 ans, initié en 2025, entre le PhLAM (Lille), l’IENSCR (Rennes) et le MIT (Boston, USA).

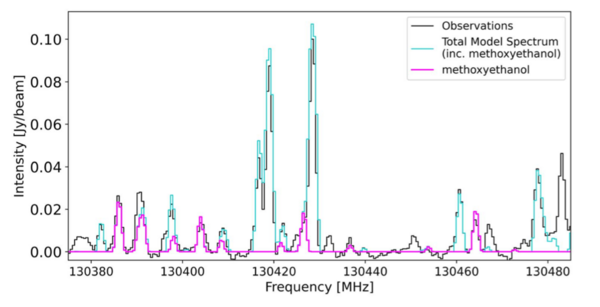

Le projet proposé marque une collaboration croissante entre le groupe de spectroscopie du PHLAM de l'Université de Lille, dirigé par Laurent Margulès et celui de Brett McGuire du MIT. Il vise à améliorer notre compréhension de la composition chimique de l’univers grâce à la spectroscopie rotationnelle à haute résolution.

L'équipe de Lille a une expertise en spectroscopie haute fréquence (jusque 1,5 THz), sur les molécules qui deviennent actives dans des environnements plus chauds, comme ceux proches des étoiles nouvellement formées. Ces environnements contiennent souvent des molécules saturées de taille moyenne, essentielles à la compréhension de la chimie prébiotique et des origines de la vie.

Le groupe McGuire se spécialise dans la spectroscopie rotationnelle basse fréquence, en se concentrant sur les bandes X, Ku, K, E et W (8-100 GHz). Ces fréquences sont essentielles pour observer les transitions rotationnelles fondamentales des molécules, cruciales pour déterminer leur structure et prédire leurs spectres pour la détection dans l’espace. Ces mesures à basse fréquence permettent une détermination précise des structures moléculaires et sont essentielles à l’identification des molécules volumineuses ou extrêmement froides dans l’espace, en particulier celles situées dans les premières régions de formation pré-étoiles.

Cette collaboration initiée avec B. Mc Guirre en 2017 a connu de nouveau du succès avec la prédiction et l'identification ultérieure dans l'espace du méthoxyéthanol pour la première fois (Z. Fried et al, ApJL, 2024, 965, L23 10.3847/2041-8213/ad37ff), une molécule d'importance astrochimique. Ce projet permettra de progresser dans la compréhension des processus chimiques qui régissent l'univers, de la formation des étoiles aux origines potentielles de la vie et favorisera l'apprentissage et le partage d'expertise.

Équipe : PCMT

Responsable PhLAM : Alejandro RIVERO SANTAMARÍA

Partenaires :

Résumé : L’étude de la dynamique des réactions aux interfaces gaz-solide est cruciale pour de nombreux domaines, notamment la chimie hétérogène atmosphérique et interstellaire. Comprendre les mécanismes moléculaires d’adsorption, de chimisorption et de réactivité hétérogène à ces interfaces fournit des connaissances fondamentales essentielles aux avancées technologiques dans ces domaines.

Ce projet vise à développer un cadre computationnel complet pour l’étude des interactions gaz-surface en utilisant des méthodologies basées sur l’intelligence artificielle (IA). En intégrant la dynamique moléculaire Ab Initio (AIMD) avec des surfaces d’énergie potentielle issues de l’apprentissage automatique (ML-PES), nous cherchons à améliorer la précision et l’efficacité des simulations de dynamique moléculaire (MD), permettant des investigations plus détaillées de la réactivité, du transfert et de la dissipation d’énergie dans des systèmes complexes de haute dimensionnalité.

Pour atteindre cet objectif, nous explorerons différents modèles d’IA pour la construction des ML-PES, en optimisant l’ensemble du processus depuis la génération des PES jusqu’aux simulations MD. De plus, nous mettrons en œuvre des stratégies automatisées pour la sélection des configurations générées par AIMD afin d’améliorer l’entraînement des ML-PES. Pour valider notre méthodologie, nous l’appliquerons à certaines interactions gaz-surface pertinentes en chimie atmosphérique et astrophysique.

Équipe : Systèmes Quantiques

Responsable PhLAM : Giuseppe PATERA

Partenaires : Université Paris-Saclay, Université Paris Cité, Université de Montpellier, Sorbonne Université, Université technologique de Nanyang, Université Côte d'Azur, Université Nationale de Singapour, Grenoble INP, Université Grenoble Alpes, Université de Lille, ENS-PSL, Collège de France

Résumé : OQuLus est un projet national stratégique visant à positionner la France à la pointe du calcul quantique photonique. Il réunit les principales expertises françaises, tant théoriques qu’expérimentales, couvrant l’ensemble de la chaîne technologique — de la physique des semi-conducteurs à l’optique intégrée — et embrassant les deux approches d’encodage de l’information quantique : les variables discrètes (DV) et les variables continues (CV). Le projet a pour ambition de construire deux prototypes d’ordinateurs quantiques optiques NISQ (Noisy Intermediate Scale Quantum) :

- Approche DV : développement d’un processeur de 8 qubits basé sur des boîtes quantiques émettrices de photons uniques et intriqués, couplées à des circuits photoniques reconfigurables en nitrure de silicium à très faible perte. L’objectif est de générer des états cluster photoniques, de démontrer les premières étapes du calcul par mesure et de préparer la prochaine génération de processeurs intégrant des détecteurs supraconducteurs, des portes photon-photon déterministes et des circuits rapides de feedforward.

- Approche CV : mise en œuvre d’un calcul par mesure exploitant des modes temps-fréquence pour générer des états cluster de grande taille (de 10 à 10 000 nœuds), combinés à des opérations non gaussiennes basées sur l’addition ou la soustraction de photons sélectives en mode.

OQuLus repose sur la complémentarité entre développement matériel et modélisation théorique, avec une feuille de route intégrant la conception de modèles réalistes prenant en compte les contraintes technologiques et visant à relier étroitement les expériences au niveau logiciel (software).

Le projet s’inscrit dans la dynamique nationale des PEPR Quantique, en fournissant le matériel nécessaire à la construction d’un ordinateur quantique photonique full stack, tout en constituant un socle technologique pour les initiatives PEPR Algorithmiques et NISQ2LSQ.

Grâce à l’excellence de ses partenaires et à la synergie entre recherche fondamentale et ingénierie, OQuLus vise à démontrer le fonctionnement effectif de machines NISQ photonique reconfigurables, positionnant la France parmi les rares nations capables de développer une filière complète de calcul quantique photonique.

Équipe : PMI

Responsable PhLAM : Cristian FOCSA

Partenaires : LOG Lille, PhLAM, IPAG Grenoble, IRAP Toulouse

Résumé : La spectrométrie de masse assistée par lasers permet de caractériser les compositions moléculaires de la matière organique soluble ou macromoléculaire avec une préparation minimale et une résolution spatiale pouvant atteindre le micromètre. Nous allons développer le potentiel de cette technique pour l’étude de la matière organique naturelle qui est chimiquement ultra-complexe et souvent hétérogène. Notre objectif est de fournir de nouvelles informations sur l’origine et/ou l’histoire de la matière organique dans les météorites, dans les échantillons d’astéroïdes, dans divers microorganismes fossiles et dans certains des plus anciens résidus carbonés terrestres ayant une origine biologique plausible. Ce projet fournira des méthodes puissantes pour caractériser la matière organique dans les échantillons extraterrestres précieux qui seront ramenés de Phobos et de Mars, et permettra de mieux définir les traces de vie potentielles.

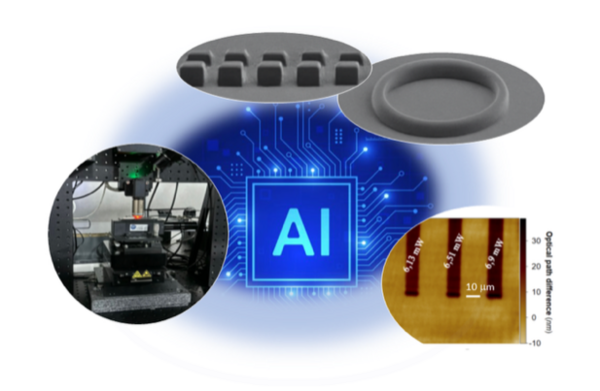

Équipe : Photonique

Responsable PhLAM : Yves QUIQUEMPOIS

Partenaires : ICMCB (Borbeaux), IRCER (Limoges), XLIM (Limoges), CEA List, PhLAM

Résumé : Le projet PHOTONIA a pour objectif de construire des modèles d’intelligence artificielle capables de prédire, pour chaque fonction optique spécifiquement visée, la meilleure recette de fabrication laser 3D, en optimisant ces différentes étapes. Il va sans dire que la procédure de fabrication choisie doit aussi garantir un ensemble de propriétés optiques de base permettant de qualifier chaque composant ainsi fabriqué de « qualité optique ». Conscient de la difficulté à construire directement un modèle d’IA capable de prédire des conditions de fabrication correspondant à chaque fonction optique ciblée, le consortium propose de traiter ce sujet dans une phase intermédiaire par une approche inverse. Celle-ci consiste, dans un premier temps, à considérer les paramètres de fabrication comme des données d’entrée du modèle d’IA et les propriétés/fonctions optiques d’un composant imprimé en 3D multi-matériaux comme des données de sortie.

Équipe : Photonique

Responsable PhLAM : MArc DOUAY

Partenaires : Université de Rennes, Université de Bordeaux, Université de Limoges, Université Côte d'Azur, CEA Saclay

Résumé : Add4P est une plateforme technologique nationale dédiée à la fabrication additive de verres de silice, de chalcogénures, de tellures pour la réalisation de nouveaux composants photoniques. Le CNRS coordonne ce projet comportant sept partenaires quadrillant le territoire national : CEA List (Paris), CELIA, CRPP, ICMCB (Bordeaux), PhLAM, IEMN, IRCICA (Lille) ISCR (Rennes), IRCER et XLIM (Limoges), INPHYNI, (Nice).

Les activités de l’Equipex Add4P sont structurées en trois axes de travail. Le premier développe des approches innovantes pour la fabrication additive en verre de taille millimétrique à centimétrique. Le second se concentre sur la fabrication additive de composants avec une résolution submicrométrique. Le troisième se focalise sur la synthèse de verres combinées à la synthèse d'autres matériaux (métal, céramique, verres dopés). Dans chaque axe, l'objectif principal est d'apporter de nouvelles méthodes de fabrication de composants pour la Photonique en France.

Équipe : PMI

Responsable PhLAM : Cristian FOCSA

Partenaires : ECOSYS, CEREA, PhLAM, PC2ALCE

Résumé : La fertilisation des cultures peut être un des postes importants d’émissions de composés organiques volatils (COV) qui forment des aérosols organiques secondaires (AOS) par leurs réactions avec les photo-oxydants atmosphériques. Dans un contexte sociétal incitant au recyclage des Produits Résiduaires Organiques (PRO) en agriculture, les effets comparés des fertilisants minéraux et des PRO sur ces émissions sont particulièrement d’intérêt. L’objectif de ce projet est d'élucider les mécanismes de production et dégradation de COV émis par différents PRO et de quantifier la formation d’AOS. Il répondra à ce problème fondamental en sciences atmosphériques en combinant des expériences de laboratoire et des mesures de terrain. Il vise également à modéliser cette formation d’AOS afin d’évaluer les impacts sur l'environnement à l’échelle d’un territoire agricole et de fournir des recommandations permettant de préserver la qualité de l’air suite à l’usage de fertilisants organiques et minéraux.

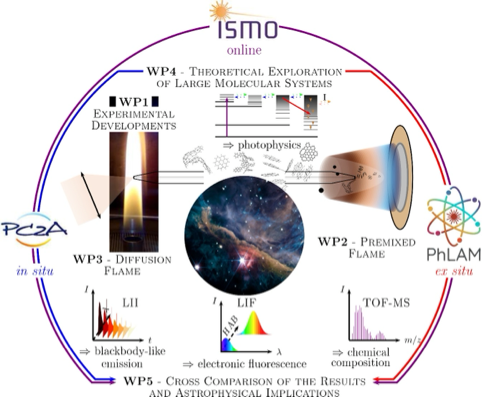

Équipe : PMI

Responsable PhLAM : Yvain CARPENTIER

Partenaires : ISMO (UMR 8214), PC2A (UMR 8522)

Résumé : L'interprétation des observations du milieu interstellaire, en extinction et en émission, repose sur une modélisation complexe des propriétés photophysiques des composantes, basée sur des analogues de laboratoire. Jusqu’à présent, les propriétés des espèces interstellaires riches en carbone (quelques dizaines à centaines d’atomes) ont surtout été extrapolées à partir de plus petites molécules ou d’analogues de nanoparticules. Cependant, il a été montré récemment que le processus de nucléation dans les flammes suitées, encore mal compris lui-même, produit efficacement des espèces de tailles et structures pertinentes.

Le consortium rassemble une expertise unique de la combustion à l'astrophysique de laboratoire pour exploiter des flammes originales et produire efficacement de grands systèmes moléculaires en phase gazeuse à partir de la zone de nucléation des suies, et étudier leur photophysique dans des conditions simulant celles du milieu interstellaire. La caractérisation structurale, l'absorption électronique, la fluorescence électronique et la fluorescence récurrente sont étudiées en effectuant des expériences in situ, en ligne et ex situ, complétées par une modélisation théorique approfondie. Le projet doit permettre d'avancer sur l'identification des porteurs de signatures spectrales interstellaires inexpliquées.

Équipe : PMI

Responsable PhLAM : Manuel GOUBET

Partenaires : ISMO (UMR 8214), ISM (UMR 5255), LAB (UMR 5804), IRAP (UMR 5277)

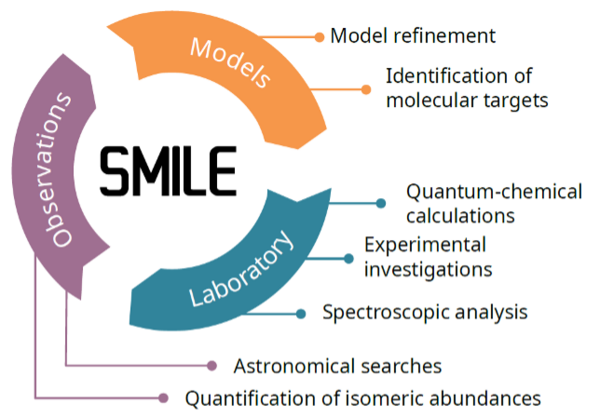

Résumé : Dans le cadre du projet SMILE, nous recherchons de nouveaux isomères de molécules interstellaires connues, en laboratoire et dans l'espace. Grâce à des modèles de la chimie de plusieurs sources interstellaires, nous avons identifié des cibles moléculaires spécifiques dont l'abondance dans le milieu interstellaire est prévue importante, et pour lesquelles les données de laboratoire font actuellement défaut. Notre approche implique la caractérisation expérimentale de leurs spectres rotationnels, suivie de recherches interstellaires. Chaque détection interstellaire, ou son absence, fournira des contraintes essentielles pour affiner les modèles actuels de réseaux de réactions astrochimiques.

Équipe : PMI

Responsable PhLAM : Brian HAYS

Partenaires :

Résumé : Astronomical observations rely on high quality fundamental molecular physics measurements and theoretical calculations. This is especially important for molecular astrophysics, where laboratory measurements are needed to provide frequencies to search for molecules in space and theoretical calculations provide inelastic collision rate coefficients for those molecules to model observational data. There are glaring omissions in the current body of work, as (1) radicals with large amplitude motion (RLAMs) have not been found in space due to lack of laboratory measurements and (2) theoretical models of collisional (de)excitation of molecules are difficult to benchmark to experimental data. The combination and development of new experimental techniques can improve this situation. Pulsed laser photolysis (PLP) will be used to selectively produce RLAMs. Two dimensional (2D) Fourier transform millimeter wave spectroscopy will be developed 1) to automatically assign complicated spectra expected in RLAMs and 2) to measure inelastic collision rate coefficients through measuring inelastic transitions between energy levels. Finally, measurements will be performed in a buffer gas cooling (BGC) cells to reach a collisional environment that matches the temperatures found in space while also increasing rotational transition strengths..

Équipe : PCMT

Responsable PhLAM : Valérie VALLET

Partenaires : CEISAM, ISCR, PhLAM, SUBATECH, IJCLab

Résumé : Le protactinium, radioélément dont la chimie est mal connue, est un élément clé : premier actinide dont les orbitales 5f sont impliquées dans les liaisons chimiques, il est présent naturellement dans l’environnement, dans le cycle du combustible mais apparaît également dans la synthèse d’isotopes innovants pour la médecine. Comprendre le comportement chimique du Pa dans ces différents compartiments constitue un réel défi d’autant que la chimie de base de cet élément demeure très floue ! Dans ce projet, nous proposons de changer de paradigme en prédisant avant d'expérimenter. Deux types principaux de propriétés seront étudiés, la réactivité en termes de constantes d'équilibre entre des ligands et le protactinium(IV/V), ainsi que la spectroscopie de composés du protactinium. Armés d'une étude méthodologique et de prédictions théoriques de pointe, nous mettrons au point des expériences de pointe d'électromigration, d'extraction liquide/liquide et de spectroscopie (XANES haute résolution et spectrofluorimétrie laser) pour valider/améliorer les modèles théoriques et révéler cette chimie rare.

Équipe : Systèmes Quantiques

Responsable PhLAM : Adam RANÇON

Partenaires : LKB – Sorbonne Université

Résumé : La physique quantique hors d'équilibre est un défi majeur de la science contemporaine. Elle englobe une variété de systèmes, avec au premier rang les fluides quantiques produits dans les laboratoires d'atomes froids. Dans ce contexte, les trempes (ou quench) quantiques constituent une méthode simple pour placer un système hors de l'équilibre : Après le quench, celui-ci acquiert en général une dynamique non triviale, non décrite par la physique statistique conventionnelle. La question centrale est de savoir si cette dynamique peut présenter des propriétés universelles appartenant à une classe d'universalité partagée par un large éventail de systèmes. Récemment, plusieurs de ces classes ont été identifiées, comme la dynamique de Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) ou les points fixes non thermiques, caractérisés par des lois d'échelle dynamiques universelles dans les corrélations quantiques d'un système à N corps.

Théoriquement, les descriptions du problème à N corps hors d'équilibre sont rares, notamment en raison de leur nature intrinsèquement non perturbative. Ce projet vise à combler cette lacune en combinant les expertises des deux partenaires, qui ont récemment développé des descriptions complémentaires de la relaxation des gaz de Bose isolés : théories de champs hors d'équilibre (LKB) et groupe de renormalisation fonctionnel non perturbatif (PhLAM). Nous proposer d'utiliser ces méthodes pour caractériser l'universalité dans deux problèmes représentatifs irriguant actuellement la physique quantique hors d'équilibre: (i) les quenchs de superfluides de Bose, où des signatures de la physique KPZ ont été identifiées mais sans preuve décisive, et (ii) les quenchs de gaz de Bose 2D et 3D au travers de leur température critique, connus pour induire des points fixes non thermiques. En plus de décrire ces phénomènes hors d'équilibre, le projet vise à explorer la robustesse et les frontières précises de leurs propriétés universelles, notamment vis-à-vis de la thermalisation ou d'un désordre spatial, afin d'apporter des prédictions expérimentalement vérifiables.

Équipe : Systèmes Quantiques

Responsable PhLAM : Pascal SZRIFTGISER

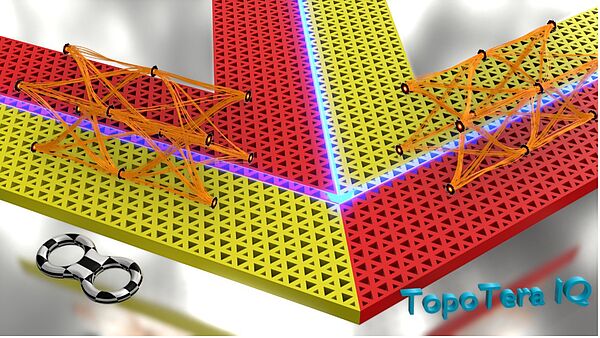

Partenaires : PhLAM, IEMN

Résumé : Ce projet vise à concevoir, fabriquer et démontrer le tout premier démodulateur cohérent IQ dans la gamme des THz. Basé sur une détection hétérodyne, il fonctionne sans mélangeurs ni composants non linéaires, offrant ainsi potentiellement une linéarité exceptionnelle. En effet, bien que la 5G gère des volumes massifs de données, elle ne peut pas prendre en charge pleinement des applications comme l'Internet des objets (IoT), les véhicules autonomes et la réalité virtuelle. Avec l'augmentation de la demande en débits de données, le besoin de nouvelles technologies devient de plus en plus pressant. Bien que la technologie THz ait le potentiel de débloquer de vastes ressources spectrales, les capacités de transmission monocanal dans la gamme des THz stagnent depuis plusieurs années, quel que soit le type de technologie utilisé. Dans les liaisons THz, la bande passante et la linéarité du récepteur demeurent les principaux goulets d’étranglement. En développant un récepteur IQ THz, similaire à ceux utilisés dans les communications cohérentes optiques, ce projet vise à surmonter ces limitations. Pour cela, nous allons, notamment, tirer parti des concepts topologiques appliqués ici à un substrat en silicium. En effet, les guides d'ondes topologiques présentent des avantages significatifs par rapport aux conceptions conventionnelles, tels que des virages serrés sans rétrodiffusion, des séparateurs et des combineurs de puissance proche de l’idéal, permettant ainsi des dispositifs compacts à faible perte d'insertion. La bande passante cible du récepteur est de 60 GHz, compatible avec la largeur de canal de 69,12 GHz de la norme IEEE 802.15.3d. Grâce à ce développement, nous prévoyons de démontrer une transmission en « back to back » de plus de 360 Gbit/s sur un canal unique avec des formats complexes comme le 64QAM et au-delà, dépassant ainsi largement l'état de l'art actuel.

Équipe : Photonique

Responsable PhLAM : Arnaud MUSSOT

Partenaires :

Résumé : Les peignes de fréquences optiques sont des sources de lumière cohérentes émettant un large spectre de composantes spectrales, discrètes et régulièrement espacées. Ils sont largement utilisés comme référence optique et ont conduit à une révolution majeure dans divers domaines tels que la spectroscopie à haute résolution, le référencement optique des horloges atomiques, l'astronomie et les communications optiques à haute capacité. Ces dernières années, les systèmes à peignes multifréquences, composés de plusieurs peignes de fréquences avec des taux de répétition légèrement différents, ont suscité un grand intérêt. Ces systèmes permettent une spectroscopie multidimensionnelle pour l'étude de la dynamique ultrarapide ou la mesure précise des distances, ce qui stimule la recherche de vitesse, de précision et d'exactitude. Cependant, la science des peignes de fréquences optique a atteint un plateau technologique. TRIPLE s'est fixé l'objectif ambitieux de révolutionner le domaine en développant une nouvelle classe de sources lasers toute-fibrée basée sur la génération de peignes multi-fréquences. En exploitant le multiplexage spatial dans les fibres optiques, nous concevrons, fabriquerons et testerons une source de lumière à triple peigne de fréquence dans la fenêtre de 1 µm délivrant des impulsions de quelques centaines de pJ à une fréquence de répétition de 10 GHz, sur une largeur de bande de 10 THz et avec une excellente cohérence mutuelle.

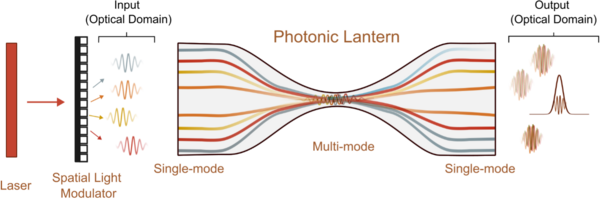

Équipe : Photonique

Responsable PhLAM : Siddhart SIVANKUTTY

Partenaires :

Résumé : Les réseaux de neurones à impulsions (SNN) sont des paradigmes informatiques bioinspirés qui permettent l'apprentissage automatique avec des données d'entraînement limitées. Dans une nouvelle approche, nous étudions les plateformes photoniques qui permettraient la réalisation de SNN optiques à haute vitesse, conduisant à un fonctionnement parallélisé, ultrarapide et économe en énergie. Dans ce projet, nous proposons la réalisation d'un élément important des SNN optiques - une lanterne optique avec un couplage entre ses noyaux. Cette architecture, qui rappelle un interféromètre multimode, lorsqu'elle est combinée à des non-linéarités optiques, peut potentiellement effectuer des opérations non linéaires de manière optique. Cela ouvre de nouvelles horizons en recherche fondamentale pour l'intelligence artificielle et explore le potentiel des systèmes optiques pour construire des dispositifs informatiques à haute efficacité énergétique.

Équipe : Photonique

Responsable PhLAM : Arnaud MUSSOT

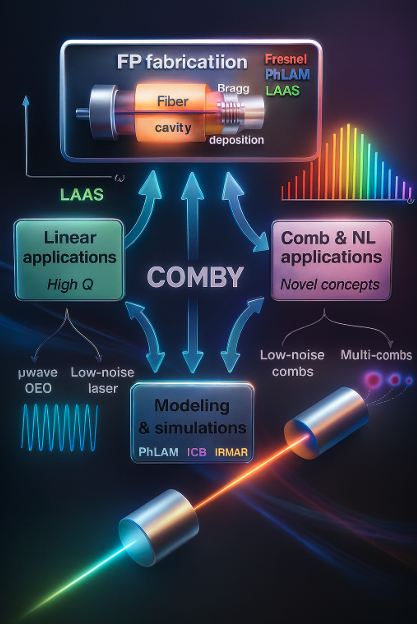

Partenaires : LAAS, IRMAR, Institut Fresnel, ICB

Résumé : Le projet COMBY vise à combler le fossé entre les micro-résonateurs intégrés THz et les cavités fibrées à taux de répétition MHz. Il développera des résonateurs Kerr Fabry-Perot compacts à taux GHz pour la génération de peignes de fréquences optiques et de micro-ondes, destinés à la spectroscopie haute résolution et au LIDAR ultrarapide. Ce projet multidisciplinaire, à l’interface entre matériaux, optique non linéaire et hyperfréquences, s’appuie sur des approches théoriques, numériques et expérimentales. Il ambitionne d’améliorer le facteur de qualité des résonateurs (>10⁹), de comprendre et contrôler la formation de peignes multidimensionnels, et de démontrer des sources ultra-stables et à faible bruit. Enfin, COMBY étendra ces concepts à d’autres longueurs d’onde (1000 nm et 2000 nm) pour des applications en biophotonique et métrologie.

Équipe : Photonique

Responsable PhLAM : Marc DOUAY

Partenaires : CEA-LIST, SAFRAN

Résumé : Le projet 3D Glassens vise dans un premier temps le développement de nouvelles résines à base de sol de silice ou de silice dopée Germanium (afin de modifier localement l’indice de réfraction) et de monomères organiques photopolymérisables à 2 photons. En utilisant ces résines, la maitrise du procédé de fabrication (impression 3D à 2 photons, déliantage et frittage) conduira à des verres de silice avec les qualités optiques requises (diffusion, absorption, rugosité de surface, contrôle de l'indice de réfraction…). Ce projet ambitionne aussi, pour la première fois, de démontrer l'impression 3D à 2 photons à haute résolution de micro-objets en verre à base de silice avec une résolution de 70 nm. Ce procédé sera étendu par la suite à la fonctionnalisation de fibres optiques avec des micro-objets à base de verre de silice pour la réalisation de capteurs optiques de contraintes, telles que la température et la pression, adaptés à des applications aéronautiques dans des conditions extrêmes.

Équipe : DYSCO

Responsable PhLAM : Stéphane RANDOUX

Partenaires : PhLAM, LHEEA-Ecoles Centrale de Nantes, MSC-Université Paris Diderot, LEGI-Université Grenoble-Alpes

Résumé : Le concept de gaz de solitons, introduit théoriquement en 1971, décrit un ensemble de solitons aux vitesses et amplitudes aléatoires répartis comme les atomes d’un gaz dilué. Longtemps resté un modèle purement théorique en physique statistique non linéaire, il a récemment trouvé ses premières confirmations expérimentales.

Le projet SOGOOD vise à développer une approche interdisciplinaire mêlant optique, hydrodynamique et simulations numériques pour explorer les propriétés dynamiques, statistiques et thermodynamiques de ces gaz. Ses objectifs principaux sont (1) démontrer leur génération déterministe et leur observation claire en laboratoire, afin de tester la validité de la théorie cinétique, et (2) étudier leur rôle dans la turbulence d’ondes.

Le consortium réunit quatre groupes universitaires (Lille, Nantes, Paris, Grenoble) spécialistes des ondes non linéaires. Les expériences s’appuieront sur des bassins hydrodynamiques et des fibres optiques, tandis que l’analyse reposera sur une approche spectrale non linéaire, offrant un changement de paradigme par rapport à l’analyse de Fourier classique.

Les résultats attendus devraient apporter des avancées fondamentales et intéresser des communautés variées : optique, hydrodynamique, turbulence, physique mathématique et gaz quantiques.

Équipe : DYSCO

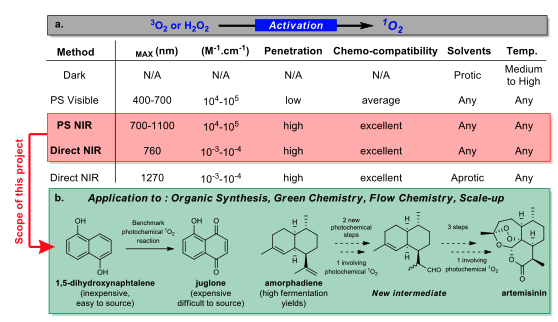

Responsable PhLAM : Emmanuel COURTADE

Partenaires : PhLAM, GBCM – CNAM Paris

Résumé : L’utilisation de la lumière comme source d’énergie d’activation renouvelable présente un grand intérêt en synthèse organique. Son absorption par un photosensibilisateur en présence d’oxygène génère une espèce très réactive appelée oxygène singulet. Ce dernier possède une réactivité polyvalente qui peut être exploitée pour promouvoir un grand nombre de réactions. Toutefois, la photochimie et l’oxygène singulet généré par voie photochimique restent sous-exploités dans l’industrie car, jusqu’à présent, les radiations électromagnétiques utilisées sont trop énergétiques pour pénétrer efficacement dans les milieux réactionnels. L’augmentation d’échelle est donc problématique et, même si de nouvelles techniques ont été développées, comme la chimie en flux continu, les limitations liées aux réacteurs demeurent importantes.

Le projet RED2GREEN propose d’exploiter les radiations infrarouges de basse énergie, beaucoup plus pénétrantes, capables de produire efficacement de l’oxygène singulet aussi bien en mode discontinu (batch) qu’en flux. Il vise ainsi à favoriser une utilisation plus large de l’oxygène singulet comme réactif VERT et modulable à grande échelle, en synthèse et dans l’industrie.

Équipe : PMI

Responsable PhLAM : Roman MOTIYENKO

Partenaires : ISMO

Résumé : L’objectif principal du projet est de développer une approche innovante pour l’analyse des produits de désorption des analogues de glaces interstellaires (AGI). L'approche est basée sur l'application de la spectroscopie térahertz à impulsions par dérive de fréquence pour le suivi de la composition du gaz pendant la désorption rapide d’échantillons de glace formés à basse température et sous ultravide, soumis au rayonnement simulant plusieurs millions d’années de résidence dans le milieu interstellaire dense. Les développements expérimentaux du projet serviront un deuxième objectif du projet, celui d’explorer la complexité moléculaire des AGI. Les résultats obtenus dans le cadre du projet contribueront à orienter les interprétations des observations et fourniront des données manquantes pour les modèles astrophysiques et astrochimiques actuels en particulier ceux décrivant l’interface entre les phases gazeuses et solides du milieu interstellaire.

Équipe : PCMT

Responsable PhLAM : Florent RÉAL

Partenaires : PhLAM, Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie, IJCLab, UMR 9012, CNRS-IN2P3, Université Paris-Saclay, Université Paris Cité

Résumé : Les actinides sont susceptibles d’interagir avec des espèces phosphatées (acide phosphorique et anions dérivés) dans l’environnement ainsi que dans certains domaines liés à l’industrie nucléaire. En raison de la faible solubilité des phosphates d’actinides, quel que soit le degré d’oxydation de l’élément, peu de données thermodynamiques et structurales sur les complexes en phase aqueuse sont disponibles dans la littérature. Le projet ATEP, initié en 2024, a pour objectif de poursuivre la caractérisation des complexes d’actinides (III) et de lanthanides (III) de stœchiométrie supérieure à 2.

L’existence de complexes An(III)/Ln(III)-phosphate de stœchiométrie 1:3 en milieu faiblement acide, a été clairement mis en évidence en 2024 en mettant en jeu plusieurs techniques : SLRT (HZDR-Dresde), EC-ICP-MS (CEA-DAM-BIII) par extraction liquide-liquide (IJCLab-Orsay). Il s’agira en 2025 de compléter les données dans un électrolyte défini (NaClO4) et de développer un protocole d’extraction impliquant l’isotope 227Th. Les données de spéciation seront complétées par des calculs de chimie quantique afin de déterminer les géométries de coordination et d’interpréter les différences observées entre lanthanides et actinides(III).

Équipe : Photonique

Responsable PhLAM : Alexandre KUDLINSKI

Partenaires :

Résumé : L’endoscopie joue un rôle essentiel dans le diagnostic, le suivi et le traitement des cancers épithéliaux. Cependant, la détection précoce reste limitée : les changements précancéreux sont souvent invisibles à l’œil nu, les marqueurs fluorescents manquent de sensibilité et les biopsies retardent la prise de décision.

Le projet EnViRa vise à surmonter ces limites en développant une sonde miniature capable de réaliser une histologie Raman stimulée (SRS) en temps réel. Cette technique produira des images tissulaires comparables à l’histologie classique, sans prélèvement, permettant une détection précoce et minimale invasive des cancers gastro-intestinaux.

L’approche combine les avancées récentes de la microscopie SRS, de la miniaturisation des sondes à fibre optique et de la fabrication additive 3D de verre haute résolution, pour un système innovant de détection “rétrograde” du signal Raman. Ce sera le premier endoscope SRS capable d’effectuer une histologie optique instantanée.

La sonde sera intégrée à un prototype mobile autonome, et testée ex vivo sur des tissus humains en collaboration avec des cliniciens.

Au-delà des cancers digestifs, la technologie EnViRa pourra s’appliquer à de nombreux types de tumeurs et à toute analyse tissulaire nécessitant des données histologiques en temps réel.